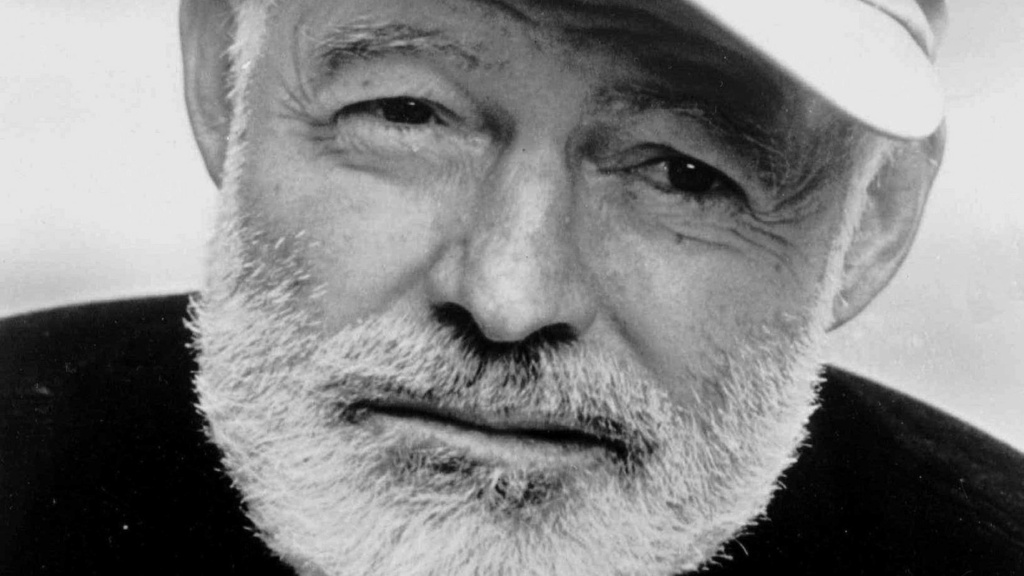

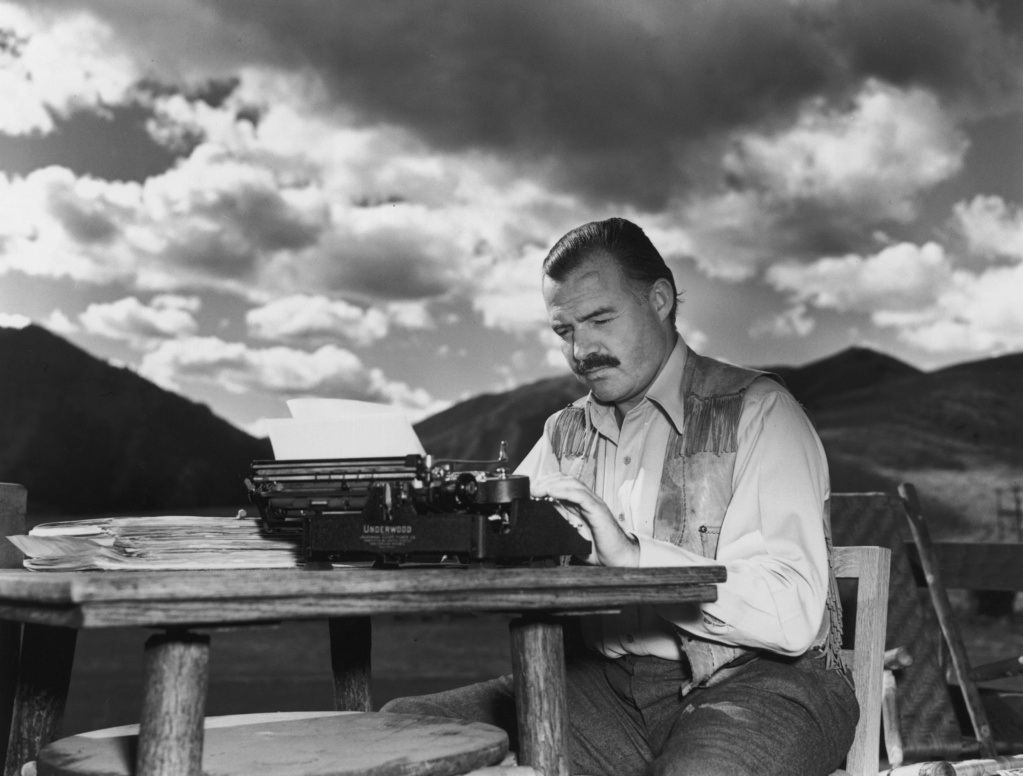

Ernest Hemingway

Books en Stock :: Hey Billie Y'a quoi dans ta bibliothèque ? :: Littérature nord-américaine :: Auteurs nés avant 1941

Page 1 sur 1

Re: Ernest Hemingway

Re: Ernest Hemingway

Nouvelles complètes

Oui, je sais, on pourrait longtemps discuter du caractère à part de cet écrivain et je suis la première à dire que ses aspects de « macho » ne me plaisent pas… mais je ne peux pas nier non plus la qualité de ses nouvelles… et elles sont en effet parmi mes préférées...Présentation de l’éditeur

Hemingway attachait plus d'importance à ses " histoires ", ses nouvelles, qu'à ses romans. Ecrire une bonne histoire, encore une bonne histoire, fut l'obsession de sa vie, les lettres publiées ici en témoignent. C'est là qu'il atteint la concision - son idéal d'écriture formulé très tôt -, et qu'il obtient ce qu'il vise : la synthèse de l'imaginaire et de l'expérience vécue. " La seule écriture valable, c'est celle qu'on invente, celle qu'on imagine. "78 nouvelles sont réunies dans ce volume : toutes celles qu'il publia de son vivant en recueils ; mais aussi les nouvelles, esquisses et fragments parus dans des revues ou qui ont été retrouvés dans ses papiers après sa mort." Fallait-il dire qu'elle avait fait, la première, ce que personne n'avait jamais fait mieux depuis ; fallait-il parler des jambes brunes et charnues, du ventre plat, des petits seins durs, des bras qui enlaçaient si bien, de la langue agile, des yeux plats, du bon goût de la bouche. Fallait-il parler ensuite de la gêne, de l'étreinte, de la douceur, de la moiteur, de la tendresse, de l'étreinte encore, de la souffrance de la plénitude et de cette fin qui ne finissait pas, qui ne finissait jamais et tout d'un coup était là, quand le grand oiseau s'envolait comme une chouette dans le crépuscule ; fallait-il dire que cela n'arrivait qu'en plein jour au milieu des bois avec des aiguilles de pin collées au ventre. "

_________________

Life is a lot like Jazz

Best when you improvise

George Gershwin

Re: Ernest Hemingway

Re: Ernest Hemingway

Et en parlant de nouvelles, Alain Cueff en a mentionné deux dans son livre Edward Hopper, Entractes :

En mars 1927, dans le Scribner’s, auquel il avait collaboré quelques années plus tôt, Hopper lit une nouvelle très au-dessus de la production ordinaire qui l’enthousiasme tant qu’il décide de prendre la plume pour féliciter l’éditeur. « C’est très réconfortant d’avoir la chance de lire un travail si honnête dans un magazine américain, après avoir pataugé dans l’interminable océan de sentimentalisme sirupeux qui consiste l’essentiel de notre littérature. Il n’y a pas là la moindre concession à ces préjugés populaires qui esquivent la vérité, ni l’un des ingénieux mécanismes qui produisent des dénouements truqués. » L’éloge s’adresse à Ernest Hemingway et sa nouvelle Les Tueurs. Elle met en scène, dans le restaurant Henry’s d’une petite ville américaine, deux individus patibulaires qui commandent à dîner en fin d’après-midi et intimident le barman et les clients. Avant d’avouer qu’ils recherchent un dénommé Ole Anderson, un Suédois « tout ce qu’il y a de comme il faut », « qui était dans le ring ». En réalité, ils ont pour mission de l’éliminer. Atmosphère sombre et pesante d’un règlement de comptes sordide, qu’en 1946, avec la complicité de John Huston, Richard Siodmak traitera en une succession de flash-back qui ont le défaut de rationaliser et expliquer ce qui n’était chez Hemingway que sensation, obscur pressentiment d’une fin brutale, amour de la vie. Rien à faire pour sauver ce traître, concluent Nick et George après avoir prévenu un Anderson résigné à l’idée de sa mort imminente. « Il a donné quelqu’un. C’est pour ça qu’ils tuent les gens. – Moi, je quitte le pays, fit Nick. – Oui, fit George, c’est la chose à faire ». Certains historiens ont établi un rapport direct entre la nouvelle et Nighthawks, suggérant que le second constituerait à un degré ou un autre l’illustration du premier.

Mais ici et là, l’action est dissoute, et les intentions, les projections, les fictions, les interprétations rationnelles se dispersent comme cendres sous le vent.

En dépit du fait que la scène se passe quelque part en Espagne, Hopper aura été tout aussi sensible à l’atmosphère plus cryptée d’une autre nouvelle d’Hemingway, publié en mars 1933, toujours dans le Scribner’s, intitulé Un endroit propre et bien éclairé. Un barman, un habitué, un ivrogne et un fou : quatre personnages aux destins indéchiffrables et détachant sur le fond d’une nuit ordinaire. Il n’y a ici ni tueurs à gages ni boxeurs à éliminer, mais les ombres incertaines de la mort, du temps et de la peur projetées par une lumière crue. « Bien entendu, c’est la question de la lumière, mais il faut aussi que l’endroit soit propre et agréable. Pas besoin de musique ». Pas d’histoire : tout est soumis à une tension entre les choses, les lieux et les êtres tentés par la dissolution dans le maelström d’un monde auquel il n’est plus possible de croire. Le bar, dans cette nuit du monde, est le dernier refuge pour oublier « le néant plein de néant », le »nada y pues nada y nada y pues nada » des nuits sans sommeil. Pas plus que le précédent, ce texte d’Hemingway n’est une source direct de Nighthawks. Mais l’appréhension d’un néant presque palpable s’impose dans l’un et l’autre : l’espace perd brusquement son assiette.

Au-delà dans la vision de l’Amérique ordinaire, il existe des rapports déterminants entre la poétique de l’écrivain et du peintre. Le premier d’entre eux est l’usage de l’ellipse, si fréquent dans les nouvelles d’Hemingway. Figure obligée de la versification classique, l’ellipse a trouvé ses emplois dramatiques dans la prose moderne. Elle permet à Hemingway de soustraire des éléments qui, dans un récit conventionnel, seraient centraux, de telle sorte que l’histoire se déploie à partir du non-dit, de ce qui a seulement été suggéré. Elles se transforment bien souvent, à la fin de ses nouvelles, en ce que les rhétoriciens appellent un aposiopèse, interruption définitive du discours, interminable suspens. « Cette omission était due à ma nouvelle théorie, selon laquelle on pouvait omettre n’importe quelle partie d’une histoire, à condition que ce fût délibéré, car l’omission donnait plus de force au récit, et ainsi le lecteur ressentait plus encore qu’il ne comprenait. » Ce n’est pas, comme le veut l’expression triviale, que le lecteur reste sur sa faim : il est irrésistiblement tenté de relire l’histoire, de concevoir les images par ses propres moyens à partir de ces manques. Sous les apparences de l’austérité et du dépouillement, l’écriture d’Hemingway est la plus riche qui soit : pouvoir suggestif des analogies tenues en réserve, magnétisme des visions en formation. Comment déterminer ce qui s’est réellement passé dans Un voyage en train ou dans L’étrange Contrée ? D’une certaine façon, les événements ne sont jamais révolus puisque, double ou incertaine, leur signification perdure dans l’éternel présent empirique de la lecture. Hemingway entre de plain-pied dans le mystère et force l’inconnu dans ses derniers retranchements. Le sens ne se manifeste pas seulement par les signes… c’est au contraire ce qui est dérobé à l’intelligence immédiate, dissimulé dans les plis de la phrase, qui sécrète la prodigieuse consistance des images.

De façon très singulière, la dimension visuelle de l’écriture d’Hemingway (si tout était à refaire, disait-il, je serais peintre) recoupe la dimension littéraire de la peinture de Hopper. Enrique Vila-Matas observe que « le récit peut vous paraître très trivial si vous ignorez qu’Hemingway faisait un usage technique des sous-entendus et des allusions ». il faudrait ajouter : des détournements, des contradictions, des digressions, des déceptions délibérées… ces désillusions amères (Les neiges du Kilimandjaro) ou heureuses (L’Etrange Contrée) qui constituent le fond même de plusieurs nouvelles. Qu’Hemingway soit assez maître de lui-même et de ses sentiments pour les soumettre au prisme de la technique est ce qui fait son génie : proche, quand il creuse les formes du détachement, froid, quand sa passion le brûle, empathique même lorsqu’il est gagné par le mépris. Avec les moyens techniques qui sont les siens, Hopper spécule sur les vibrations du défaut narratif de ses tableaux. Il manque à la peinture ce que le cinéma possède ? Telle est bien la propriété que l’art pictural doit cultiver. La question alors est moins de savoir ce qui s’est passé avant, ce qui se passera dans un futur indéterminé et plein de virtualités déjà dépassées, que de s’en remettre indéfiniment au plaisir pur de la suspension, de l’éternelle irrésolution de l’image. Dès lors – maintenant, dans le présent empirique de la contemplation - , selon l’éthique inhérente à la science de peindre, ce n’est certainement pas la multiplication des détails qui peut affermir la visée.

Dans son commentaire adressé à la rédaction de Sribner’s, Hopper se montre sensible à l’honnêteté de l’écriture et de l’imagination qui la nourrit, à la façon dont l’auteur du Soleil se lève aussi parvient à créer un climat si particulier à partir de dialogues d’une simplicité sans égal qui trouve son point d’incandescence dans Au-delà du fleuve et sous les arbres, publié en 1950. C’est bien cette absence de parasitage stylistique, ce dépouillement extrême de la prose, cette limpidité de la phrase où le verbe trouve son apogée, qui constituent les aspects premiers de l »honnêteté », c’est-à-dire de la probité de l’art – juste mesure de l’économie de moyens qui fonctionnent parfois en creux, et jamais ne se projettent à l’assaut du lecteur ou du spectateur, par une formule, un trucage, un vice de forme connu qui exonèrent l’auteur de l’exigence de responsabilité vis-à-vis de son œuvre. Un texte, un tableau doivent, au cours de leur élaboration, résister aux circonstances de l’impulsion initiale : Hemingway comme Hopper montrent que la réalité technique et morale de cette exigence est la seule dimension qui assure à l’art sa nécessité et son caractère délectable. L’accumulation des esquisses ou des brouillons finalement abandonnés, rejetés (oubliés ou brûles, froissés ou déchirés avec indifférence), témoigne de cette lutte contre les déterminations mécaniques d’un exercice de la vision.

En mars 1927, dans le Scribner’s, auquel il avait collaboré quelques années plus tôt, Hopper lit une nouvelle très au-dessus de la production ordinaire qui l’enthousiasme tant qu’il décide de prendre la plume pour féliciter l’éditeur. « C’est très réconfortant d’avoir la chance de lire un travail si honnête dans un magazine américain, après avoir pataugé dans l’interminable océan de sentimentalisme sirupeux qui consiste l’essentiel de notre littérature. Il n’y a pas là la moindre concession à ces préjugés populaires qui esquivent la vérité, ni l’un des ingénieux mécanismes qui produisent des dénouements truqués. » L’éloge s’adresse à Ernest Hemingway et sa nouvelle Les Tueurs. Elle met en scène, dans le restaurant Henry’s d’une petite ville américaine, deux individus patibulaires qui commandent à dîner en fin d’après-midi et intimident le barman et les clients. Avant d’avouer qu’ils recherchent un dénommé Ole Anderson, un Suédois « tout ce qu’il y a de comme il faut », « qui était dans le ring ». En réalité, ils ont pour mission de l’éliminer. Atmosphère sombre et pesante d’un règlement de comptes sordide, qu’en 1946, avec la complicité de John Huston, Richard Siodmak traitera en une succession de flash-back qui ont le défaut de rationaliser et expliquer ce qui n’était chez Hemingway que sensation, obscur pressentiment d’une fin brutale, amour de la vie. Rien à faire pour sauver ce traître, concluent Nick et George après avoir prévenu un Anderson résigné à l’idée de sa mort imminente. « Il a donné quelqu’un. C’est pour ça qu’ils tuent les gens. – Moi, je quitte le pays, fit Nick. – Oui, fit George, c’est la chose à faire ». Certains historiens ont établi un rapport direct entre la nouvelle et Nighthawks, suggérant que le second constituerait à un degré ou un autre l’illustration du premier.

Mais ici et là, l’action est dissoute, et les intentions, les projections, les fictions, les interprétations rationnelles se dispersent comme cendres sous le vent.

En dépit du fait que la scène se passe quelque part en Espagne, Hopper aura été tout aussi sensible à l’atmosphère plus cryptée d’une autre nouvelle d’Hemingway, publié en mars 1933, toujours dans le Scribner’s, intitulé Un endroit propre et bien éclairé. Un barman, un habitué, un ivrogne et un fou : quatre personnages aux destins indéchiffrables et détachant sur le fond d’une nuit ordinaire. Il n’y a ici ni tueurs à gages ni boxeurs à éliminer, mais les ombres incertaines de la mort, du temps et de la peur projetées par une lumière crue. « Bien entendu, c’est la question de la lumière, mais il faut aussi que l’endroit soit propre et agréable. Pas besoin de musique ». Pas d’histoire : tout est soumis à une tension entre les choses, les lieux et les êtres tentés par la dissolution dans le maelström d’un monde auquel il n’est plus possible de croire. Le bar, dans cette nuit du monde, est le dernier refuge pour oublier « le néant plein de néant », le »nada y pues nada y nada y pues nada » des nuits sans sommeil. Pas plus que le précédent, ce texte d’Hemingway n’est une source direct de Nighthawks. Mais l’appréhension d’un néant presque palpable s’impose dans l’un et l’autre : l’espace perd brusquement son assiette.

Au-delà dans la vision de l’Amérique ordinaire, il existe des rapports déterminants entre la poétique de l’écrivain et du peintre. Le premier d’entre eux est l’usage de l’ellipse, si fréquent dans les nouvelles d’Hemingway. Figure obligée de la versification classique, l’ellipse a trouvé ses emplois dramatiques dans la prose moderne. Elle permet à Hemingway de soustraire des éléments qui, dans un récit conventionnel, seraient centraux, de telle sorte que l’histoire se déploie à partir du non-dit, de ce qui a seulement été suggéré. Elles se transforment bien souvent, à la fin de ses nouvelles, en ce que les rhétoriciens appellent un aposiopèse, interruption définitive du discours, interminable suspens. « Cette omission était due à ma nouvelle théorie, selon laquelle on pouvait omettre n’importe quelle partie d’une histoire, à condition que ce fût délibéré, car l’omission donnait plus de force au récit, et ainsi le lecteur ressentait plus encore qu’il ne comprenait. » Ce n’est pas, comme le veut l’expression triviale, que le lecteur reste sur sa faim : il est irrésistiblement tenté de relire l’histoire, de concevoir les images par ses propres moyens à partir de ces manques. Sous les apparences de l’austérité et du dépouillement, l’écriture d’Hemingway est la plus riche qui soit : pouvoir suggestif des analogies tenues en réserve, magnétisme des visions en formation. Comment déterminer ce qui s’est réellement passé dans Un voyage en train ou dans L’étrange Contrée ? D’une certaine façon, les événements ne sont jamais révolus puisque, double ou incertaine, leur signification perdure dans l’éternel présent empirique de la lecture. Hemingway entre de plain-pied dans le mystère et force l’inconnu dans ses derniers retranchements. Le sens ne se manifeste pas seulement par les signes… c’est au contraire ce qui est dérobé à l’intelligence immédiate, dissimulé dans les plis de la phrase, qui sécrète la prodigieuse consistance des images.

De façon très singulière, la dimension visuelle de l’écriture d’Hemingway (si tout était à refaire, disait-il, je serais peintre) recoupe la dimension littéraire de la peinture de Hopper. Enrique Vila-Matas observe que « le récit peut vous paraître très trivial si vous ignorez qu’Hemingway faisait un usage technique des sous-entendus et des allusions ». il faudrait ajouter : des détournements, des contradictions, des digressions, des déceptions délibérées… ces désillusions amères (Les neiges du Kilimandjaro) ou heureuses (L’Etrange Contrée) qui constituent le fond même de plusieurs nouvelles. Qu’Hemingway soit assez maître de lui-même et de ses sentiments pour les soumettre au prisme de la technique est ce qui fait son génie : proche, quand il creuse les formes du détachement, froid, quand sa passion le brûle, empathique même lorsqu’il est gagné par le mépris. Avec les moyens techniques qui sont les siens, Hopper spécule sur les vibrations du défaut narratif de ses tableaux. Il manque à la peinture ce que le cinéma possède ? Telle est bien la propriété que l’art pictural doit cultiver. La question alors est moins de savoir ce qui s’est passé avant, ce qui se passera dans un futur indéterminé et plein de virtualités déjà dépassées, que de s’en remettre indéfiniment au plaisir pur de la suspension, de l’éternelle irrésolution de l’image. Dès lors – maintenant, dans le présent empirique de la contemplation - , selon l’éthique inhérente à la science de peindre, ce n’est certainement pas la multiplication des détails qui peut affermir la visée.

Dans son commentaire adressé à la rédaction de Sribner’s, Hopper se montre sensible à l’honnêteté de l’écriture et de l’imagination qui la nourrit, à la façon dont l’auteur du Soleil se lève aussi parvient à créer un climat si particulier à partir de dialogues d’une simplicité sans égal qui trouve son point d’incandescence dans Au-delà du fleuve et sous les arbres, publié en 1950. C’est bien cette absence de parasitage stylistique, ce dépouillement extrême de la prose, cette limpidité de la phrase où le verbe trouve son apogée, qui constituent les aspects premiers de l »honnêteté », c’est-à-dire de la probité de l’art – juste mesure de l’économie de moyens qui fonctionnent parfois en creux, et jamais ne se projettent à l’assaut du lecteur ou du spectateur, par une formule, un trucage, un vice de forme connu qui exonèrent l’auteur de l’exigence de responsabilité vis-à-vis de son œuvre. Un texte, un tableau doivent, au cours de leur élaboration, résister aux circonstances de l’impulsion initiale : Hemingway comme Hopper montrent que la réalité technique et morale de cette exigence est la seule dimension qui assure à l’art sa nécessité et son caractère délectable. L’accumulation des esquisses ou des brouillons finalement abandonnés, rejetés (oubliés ou brûles, froissés ou déchirés avec indifférence), témoigne de cette lutte contre les déterminations mécaniques d’un exercice de la vision.

_________________

Life is a lot like Jazz

Best when you improvise

George Gershwin

Re: Ernest Hemingway

Re: Ernest Hemingway

A Death in the Afternoon by Tobias Wolff

quand je suis tombée sur cet article dans The New Yorker, je savais que je devais ouvrir un fil pour Tobias Wolff et pour Ernest Hemingway

_________________

Life is a lot like Jazz

Best when you improvise

George Gershwin

Books en Stock :: Hey Billie Y'a quoi dans ta bibliothèque ? :: Littérature nord-américaine :: Auteurs nés avant 1941

Page 1 sur 1

Permission de ce forum:

Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|

|

|

Accueil

Accueil